【新闻中心讯】燕山大学亚稳材料全国重点实验室田永君院士团队联合中国科学技术大学、浙江大学、浙江工业大学及美国爱荷华州立大学的研究人员,成功揭示陶瓷晶体碳化硼(B4C)在室温下展现出与金属相媲美的延展性。这一突破性发现颠覆了人们对传统共价材料脆性的认知,为提升强共价材料延展性提供了全新的研究方向。相关研究成果于2025年4月9日发表在《Science Advances》(第11卷,第4648页)。

延展性是指材料在断裂前发生显著塑性变形的能力。这一特性对于工程制造和机械超载的抗性至关重要。然而,与金属材料通过位错运动和孪晶机制实现塑性变形不同,共价材料由于其强而方向性明确的共价键,以及滑移系的缺乏,通常表现出极高的脆性,尤其是在室温条件下。B4C作为一种典型的共价材料,因其优异的硬度、低密度和高熔点,被广泛应用于防弹装甲和工程领域。然而,由于其固有的脆性,碳化硼在需要延展性和韧性的场景中受到极大限制。尽管此前研究表明B4C在特定条件下(如压缩、冲击)可能出现局部塑性变形,但在室温下实现显著的拉伸塑性变形一直是一个未解的科学谜团。

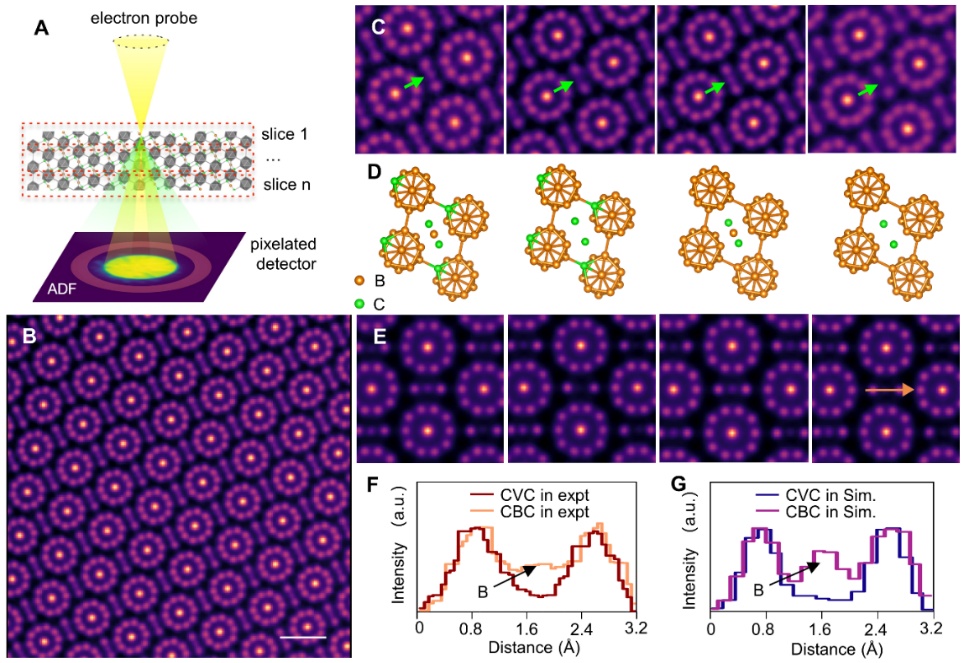

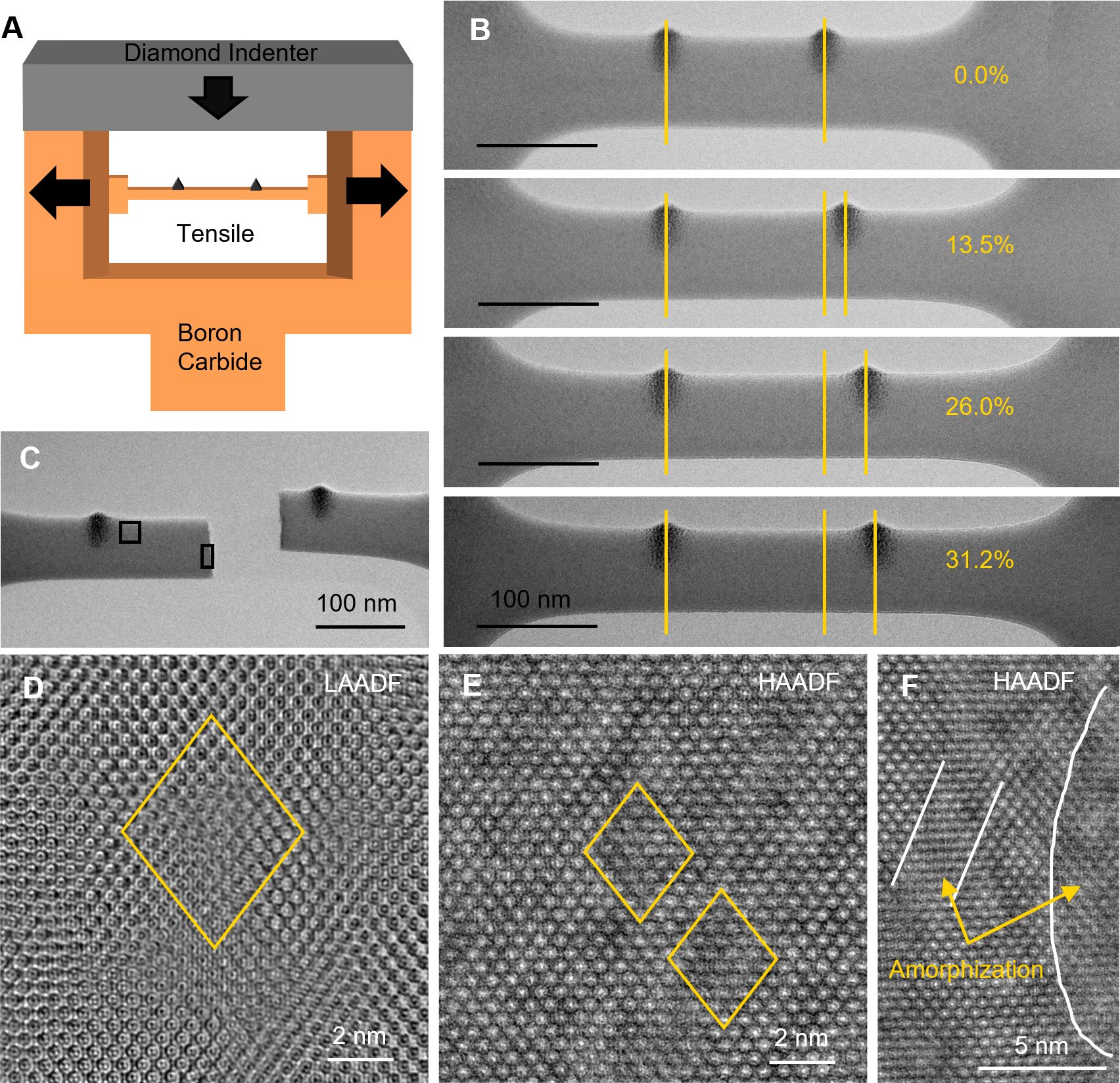

本研究通过先进的四维扫描透射电子成像技术(4D-STEM)和原子模拟,揭示了碳化硼在室温下实现高延展性的全新机制。研究团队利用电子光学成像技术清晰在碳化硼晶体中观察到“碳-空位-碳”链的存在(图1)。这些链中由于硼原子缺失而产生的空位,显著改变了晶格的局部结构。通过原子模拟,研究发现这些空位能够诱导碳-碳键的形成,从而导致局部晶格失序(局部非晶化),进而实现塑性变形。在对微纳B4C样品的原位拉伸测试中,研究团队观察到样品在超过弹性极限后,展现出高达31.2%的断裂应变以及26.8%的延展性(图2)。这一数据远远超出了此前对共价材料的预期,甚至接近某些金属材料的延展性水平。此外,原位高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)观察显示,在拉伸过程中,碳化硼晶体的局部区域发生了非晶化,形成了宽度为1-2纳米的非晶畴。这些非晶畴通过扩展和连接,最终形成非晶带,成为塑性变形的主要贡献者。研究还表明,随着样品尺寸的减小(厚度小于100纳米),B4C的断裂应变和强度显著提高,表明尺寸效应在B4C的塑性变形中起到了重要作用。

图1. 通过4D-STEM成像技术对B4C晶体原子结构及硼空位的精确表征

图2. B4C纳米梁原位拉伸变形过程及其塑性变形区域的高分辨率STEM表征

这项研究不仅揭示了硼空位在塑性变形中的关键作用,还提出了一种新的材料设计策略,即通过引入特定的晶格空位,可以显著改善强共价材料的延展性。研究成果为拓展B4C的应用提供了新可能,其延展性的提升将显著扩大该材料在高韧性和抗冲击性需求场景(如航空航天、防护装甲等)中的应用前景。此外,研究中发现的“空位诱导非晶化”机制,可能同样适用于其他强共价材料(如氮化硼、碳化硅等),为提升这些材料的塑性和韧性提供了宝贵的理论指导。这一突破性发现为强共价材料的设计与应用开辟了全新的视野。

本项研究由燕山大学和中国、美国多所高校合作完成,论文共同第一作者为李鹏辉、李君、冯启龙,通讯作者为靳田野、宁守琮、安琪和聂安民。研究获得国家自然科学基金(52288102、52090022)、河北省自然科学基金(E2024203054、E2022203109)等项目支持。(编辑 褚玉晶)